- 今までスムーズにグレード更新出来ていたのに成長が止まった気がする

- いくら登っても強くなっている気がしない

- 周りの成長速度が早くて焦りを感じる

こういった悩みを感じているクライマーは多いのではないでしょうか?

私は4年間クライミングをしてきましたが今まで何度も心が挫けそうになりました、このスポーツは「正しく努力」しないと結果が出にくいスポーツだと感じます。

今回の記事では

- ボルダリングの「成長」と「成長曲線」について

- 最速で強くなり停滞期を抜けるために意識すべき事

について、今までの経験をもとに紹介していきます。

はじめに|結論

結論から言うと

停滞期を短くするコツは「トレーニング時の意識と考え方」!軸をしっかり持ち正しいトレーニングを継続すれば人より早く停滞期を突破し強くなることも可能です。

ここからはボルダリングで成長するために必要な三つの要素や成長曲線など知っておくべき事を解説し、その後強くなるために重要なトレーニング中の意識について紹介します。

ボルダリングが強くなるメカニズムを知ろう

ボルダリングで強くなるには3つの要素の上達が必要!

まず、クライミング全般における「成長」にはいくつか種類があります。

- 技術力の向上でより少ない力で登れるようになる

- 保持力が上がり持てるホールドや保持出来る時間が伸びる

- 「登れる」と感じる課題が増えクライミングに対する自信がつく

上記3つはそれぞれ

- テクニック

- フィジカル

- メンタル

に関する要素であり、これらをバランス良く鍛えた結果として

✓ 出来なかった動きや課題が出来る様になり平均グレードの向上

という結果に繋がります。

下記で紹介している「スポーツクライミング教本」にもテクニックとフィジカルをバランス良く鍛える事でクライミングは成長すると書かれています。

個人的に、成長するにはトレーニングに対する意識や姿勢、自信などのメンタル要素も強いと思っています。なので3つ目の要素として「メンタリティ」を追加しました。

重要なのは何か一つでも中途半端だとバランスが悪く、どこかのグレードで頭打ちになってしまうという事です。

成長曲線と成長速度について

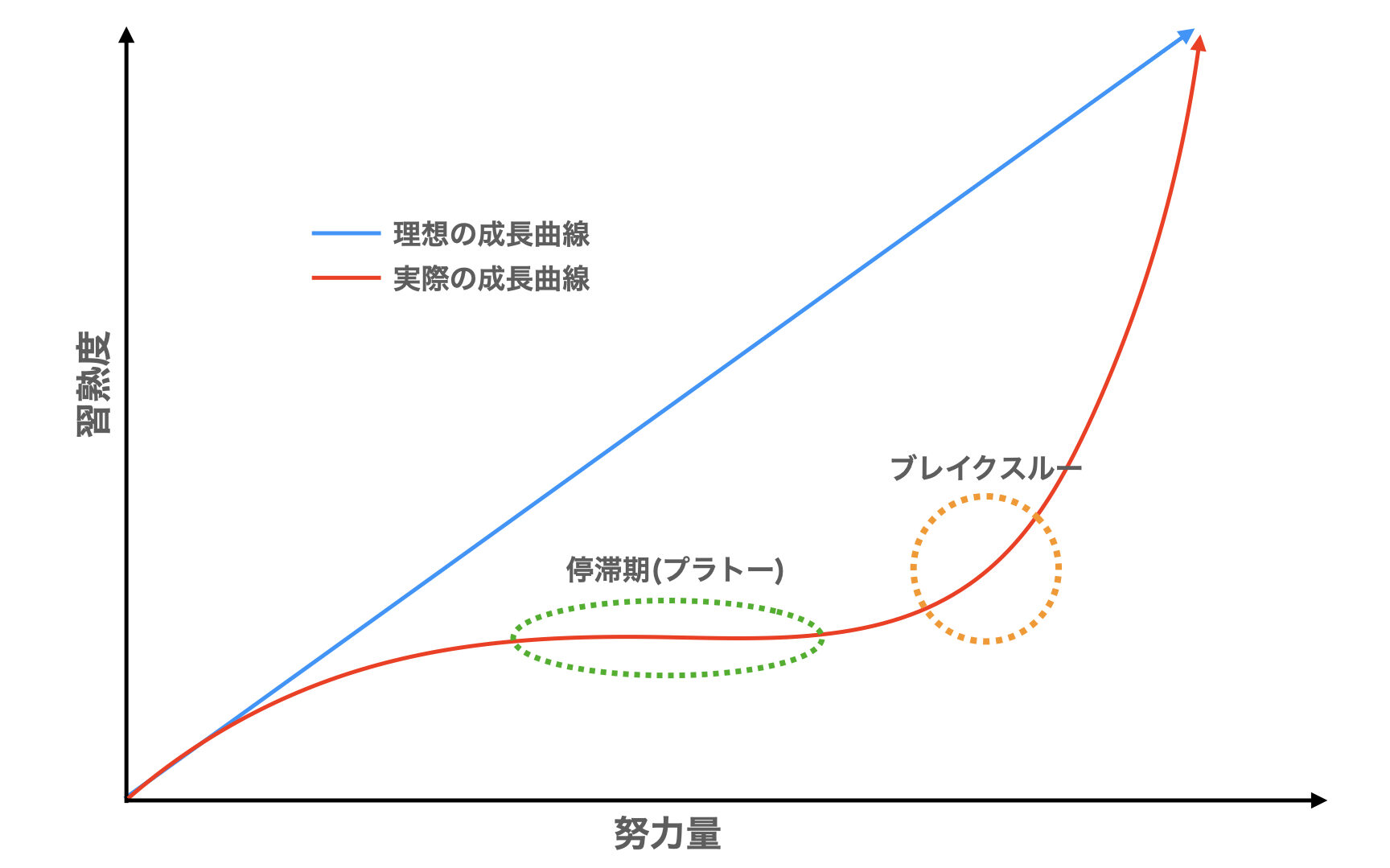

スポーツや勉強の世界に成長曲線という考え方が有ります。

何事も始めた当初は一気に成長するもののいずれ長い停滞期(プラトー)に入り、継続する事によりどこかのタイミングでブレイクスルーが起き次の成長段階に進めるというもの。

ボルダリングでも同じ考え方を適用する事が出来ます。

努力量や時間に対する習熟度(グレード)が比例せず、いくら登り込んでもグレード更新出来ないし強くなっている気がしないという経験はありませんか?

ボルダリングは今まで経験のない「登る」方法を学ぶところから始まります、勉強と同じで基礎部分を学んでいる間の成長や伸びは凄まじいです、グレードで言うと4〜3級くらいまででしょうか。

問題なのは2級や1級の辺りから、「1級の壁」と言われるように突然難易度が跳ね上がったかの様に感じるグレードが出てくると思います。

>>ボルダリングの1級が難しい・・停滞の壁を乗り越えるには?上半身に頼りすぎるのをやめよう!

人によってグレードに差は出ますがここが最初の停滞期に入る箇所。先の見えない停滞期を我慢して継続すると、ある時グレード更新が起きいつの間にか今までのグレードが楽に登れることに気付きます。

私の経験上、2級より後は1つグレードが上がる毎に成長曲線がリセットされるようなイメージ、更にグレードが上がるほど停滞期は長くなると感じています。

クライミングの停滞期に陥りやすいモチベの低下

停滞期の時期に多いクライマーの特徴として

- 登り込んでも筋トレしても一向にグレード更新が出来ない

- ジム内に出来る課題が無くなってしまいモチベが下がる

- 自分には才能が無いと感じて落ち込んでしまう・・

このようにネガティブになってしまうケースが多いです。

この時期は本当に辛いですよね…でも心配ありません、停滞期はほぼ全てのクライマーが通る道で停滞期を感じず成長を続けるのは天の恵みを持った一部の人間だけ。

ちなみに私が停滞期を感じたのは4級〜3級、1級〜初段、現在(初段〜三段)です。

>>ボルダリングにおけるメンタルコントロールの重要性について考えてみる

最速で停滞期を抜けるための意識と考え方

ではどうしたら辛い停滞期を最速で突破できるのか?初めに申し上げた通り

経験上、停滞期を短くするコツは「トレーニング時の意識と考え方」!軸をしっかり持ち正しいトレーニングを継続すればブレイクスルーは必ずやってきます。

私は以下を意識しトレーニングしており、これらが意識出来るようになってから明確に成長を感じられるようになりました。

- 持てるけどほとんど動けない課題に挑み続ける

- アップやクールダウンはムーヴ練習に最適、美しく省力化して登る

- ダラダラと登らずやる事を明確に、メリハリを付ける

- 自分の強み(得意)と弱点(苦手)を理解する

また、意識とは別ですが以下も非常に大切です。

- 目標が似ている共に努力できる仲間やライバルを見つける

- 自分より強い人の動き方を研究する

- 怪我をしない

特に怪我をすると一気に遅れをとってしまいます、自分の体と相談しつつ怪我をしないギリギリのトレーニングを継続する事が重要です。

1. 持てるけどほとんど動けないくらいの課題に挑み続ける

フィジカル要素の中でも特に重要な「保持力」。

定義は色々有ると思いますが、ここでは「ホールドを持ちキープ・次の動作に移るための能力」として話を進めます。

経験上ある程度のレベルまでは登りこむだけで保持力は上がっていきますが、どこかで頭打ちになり持てないし動けない、次に進めないという壁にぶち当たります。

この時にやってしまいがちなのが

「強くなるまで、現状で出来る課題を落とし続ける」というトレーニング。出来る課題をしっかりと落としていく事は必須ですが「出来そうもないが途中の一手だけでも可能性のある課題」に挑戦する事がめちゃくちゃ大事!

通しで落とせなくてもOKなんです、一個上のグレードであればどこか一手でも出来るパートがあるはず、これを積み重ねていく事で気づいた時には7割くらいバラせていて、核心が出来れば通すだけ!そんな状況になれば「不可能課題」から「可能性のある課題」になりますよね。

無理だと思っていたホールドを持とうとする行動が保持力を強くし、成功体験がメンタルを鍛えます。繰り返し同じ課題に挑むことでムーヴも繊細になりテクニックが向上し、クライマーとして成長していくはずです。

私も1級〜初段で壁に当たった時はひたすら1級に挑み続けていました。人に「一手だけでもいいからやってみな」と言われ本気で初段に挑み始めるまで停滞期は続き苦しめられました

「出来るであろう」課題をやり続けても抜本的に強くなる事は出来ません、毎回30分でも良いので限界に近いクライミングの時間を作るように意識しましょう。

2. アップやクールダウンはムーヴ練習に最適、美しく省力化して登る

上記は「限界ギリギリの課題を触るのは大事」という話ですが、そんな中で

- ムーヴの練度、精度の向上

- 楽に登る動き方の研究

を同時並行する事は不可能です、どうにか保持するので精一杯なのに綺麗にとか省力化して~とか考えてる余裕ないですよね。

なのでアップやクールダウンの時はムーヴのその二つを意識して美しく少しでも楽に登る方法を探る時間にするのがおすすめ、「音を出さないクライミング」を意識すると良いでしょう。

3. ダラダラと登らずやる事を明確に、メリハリを付ける

クライミングにおける素晴らしい文化である「セッション」、仲間とワイワイ楽しめるし自分より強い人の登りを見れるので強くなるには必須とも言える大切な時間です。

ですが、毎回セッションだけで終わっているなんて事はありませんか?

強くなるには「壁に取りついている絶対的な総量」が重要なのは言うまでもありません。

セッション中のトライ回数は1人で登っている時と比較すると圧倒的に少なくなります。

楽しむ時間は確保しつつ、自分のクライミングと向き合う時間を取りメリハリを付ける事も重要です。

4. 自分の強み(得意)と弱点(苦手)を理解する

クライミングは身長や体重、筋肉量が全く違う人間が同じ課題に挑むスポーツ、人によって得手不得手があり同じ課題でも完登までのプロセスが異なるのが面白いところ。

強くなるには「弱点(苦手)」を可能な限りなくし、「強み(得意)」を伸ばす事が必要です。その為には自分のクライミングの分析が必要、動画を撮ったり仲間に聞いたりして自分の得手不得手を理解しましょう。

参考までに、私の強みは

・手に足やハイステップ等の柔軟ムーヴ

・ヒールフック

・カチ持ち

弱点は

・横方向の距離出し

・持久力のなさ

・1~2本ポケットの弱さ(力が入らない)

・筋力に頼った登り

私は股関節が柔らかく、人より足上げが楽だったり狭いムーヴが得意なので強みを伸ばすため柔軟を習慣にしています。

弱点克服の為に長物課題へのトライを増やしたりフィンガーボードのポケットで少しづつ負荷を与える様にしたり、ムーヴに無駄がありフィジカルに頼っている面が有るのでアップの時は簡単な課題を如何に省力化して登れるか研究しています!

まとめ|トレーニング中の意識の持ち方や時間の使い方が超重要!

以上、ボルダリングの成長と停滞期を最速で突破する意識の持ち方の話でした!

纏めると、毎回少しでもいいから自分にとって不可能と思える課題に挑む時間を確保することが重要。同じ強度の課題に挑み続けたところで現状維持+αくらいでブレイクスルーまでの時間が長く掛かってしまいます。

セッションなどで楽しく登る時間はきちんと確保しつつ自分のクライミングと向き合う時間も作りましょう、壁に取り付いている絶対的な総量が必要です。

- 持てるけどほとんど動けない課題に挑み続ける

- アップやクールダウンはムーヴ練習に最適、美しく省力化して登る

- ダラダラと登らずやる事を明確に、メリハリを付ける

- 自分の強み(得意)と弱点(苦手)を理解する

- 目標が似ている共に努力できる仲間やライバルを見つける

- 自分より強い人の動き方を研究する

- 怪我をしない

焦って追い込みすぎのトレーニングは怪我を招きます、特に指や膝の怪我は長引きやすいため身体の疲労度と相談しつつ頑張っていきましょう!

年齢によりますが最低週2回、理想は週3~4回、今回紹介した意識を忘れずにしっかりと登る時間を確保したいところです。

最後までお読み頂きありがとうございました、良いクライミングライフを!

コメント